| 記号 |

例 |

説明 |

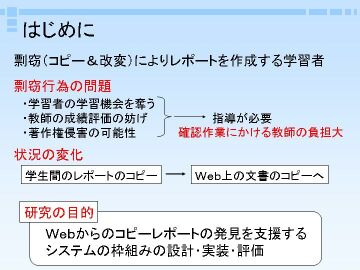

| ①,②… |

|

セリフの開始位置.番号はそのスライドで何番目に話すかを表す.

他の文字と比べて特に目立つようにする.

1つの話題が2つの文から成るときは5-1,5-2のように番号をふる.

左の例は,「近年…」というセリフから始めることを意味する. |

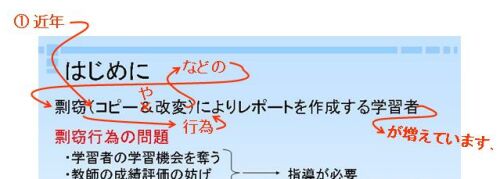

| → |

|

記述のつながり順.矢印にしたがって文字をつなげて読むとセリフになる.

左の例は「…学習者が増えて…」としゃべる. |

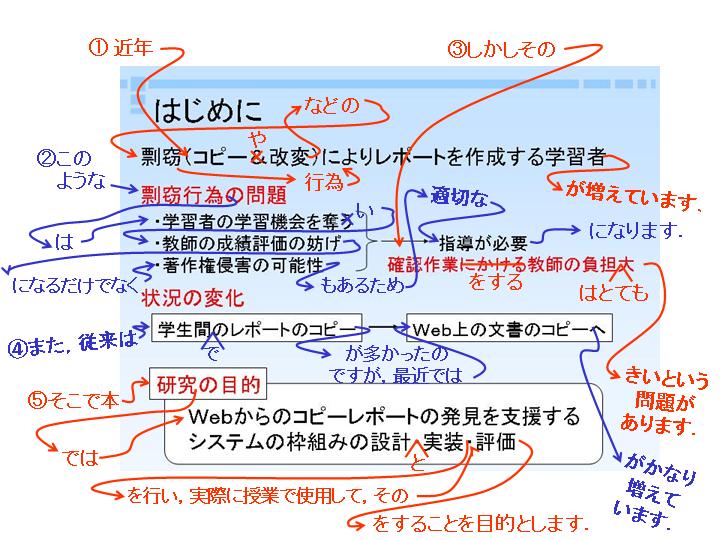

| ×,- |

|

読み飛ばし,または読み替え.スライド上の文字を×や-で消す.

読み替えの場合はそのそばにどう読み替えるかを付記する.

左の例は「…作業をする教師…」としゃべる.

|

| ∨,∧ |

|

言葉の挿入.スライド上の文字列の間に短いセリフを挿入する場合につかう.

開いている側に追加する文字列を書く(長い文章を挿入する場合は矢印を使った方が

見やすいことがある).左の例は「…学生間でのレポート…」としゃべる.

|

| ○⇒ |

|

代名詞の指す先を表す.代名詞をマルで囲み,スライド中のどれのことなのかを

矢印で指し示す.発表の際には代名詞をしゃべりながらスライドをポインティングする.

左の例では「これら」と言いながら矢印の先の図をポインティングする.

|

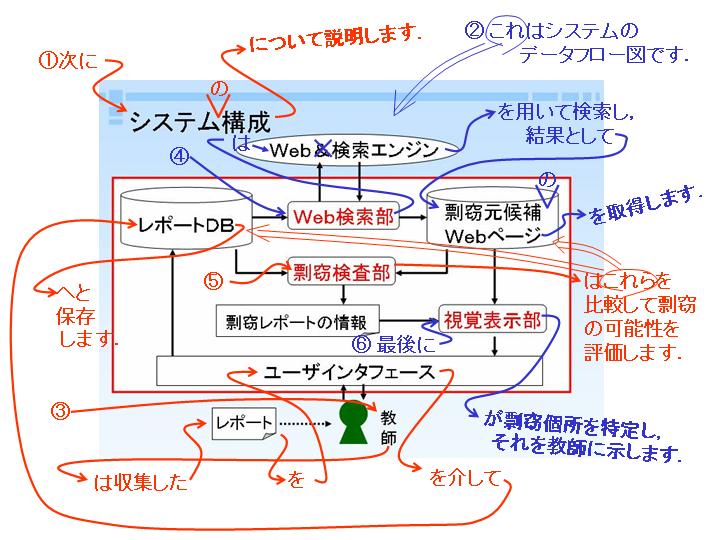

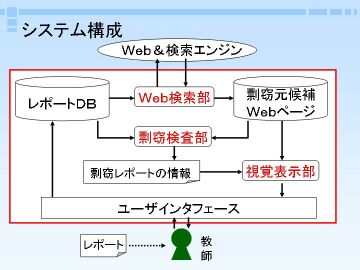

次に,右のシステム構成図の例での書き込み方法の例を示します.

次に,右のシステム構成図の例での書き込み方法の例を示します.